|

Санкт-Петербургская

Государственная |

|||||

| ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА | ||||||

ОКАЗЫВАЕМЫХ РОТОВЫМ АППАРАТОМ РЕБЕНКА НА СОСОК

И АРЕОЛУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ

Н.П.Алексеев,

Е.В.Омельянюк, Н.Е.Талалаева

НИИ физиологии им. А.А.Ухтомского СПбГУ,

Научно – исследовательский институт акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О.Отта (дир. академик РАМН, з.д.н., проф. Э.К.Айламазян), Санкт-Петербург

Широкая пропаганда грудного вскармливания, активно ведущаяся в последние три десятилетия, принесла положительные результаты. В настоящее время подавляющее большинство женщин хотят кормить новорождённых грудью. Вместе с тем, как показывает медицинская практика, в период грудного вскармливания у некоторых женщин (иногда процент таких женщин достаточно высок) возникают проблемы связанные как с секрецией (с количеством) молока, так и с его выведением. В результате чего сокращается продолжительность грудного вскармливания, возникают заболевания молочной железы, что в итоге также ведет к уменьшению сроков кормления ребёнка молоком. К настоящему времени установлено, что у женщин процесс лактации осуществляется за счёт двух основных (материнских) рефлексов: рефлекса выведения и рефлекса секреции молока. Начальным звеном обоих рефлексов является раздражение ротовым аппаратом ребенка рецепторов молочной железы, причём одновременно с раздражением рецепторных окончаний производится и выведение молока. В процессе кормления ребёнка на сосок и ареолу одновременно действуют стимулы вакуума и сжатия. Однако решающее значение для адекватного раздражения рецепторов железы имеют стимулы сжатия. Поэтому сведения о характеристиках стимулов сжатия представляют большой теоретический и практический интерес, поскольку они могут быть основой для разработки ряда практических мероприятий по профилактике и лечению лактационной функции молочной железы. Тем не менее, свойства стимулов сжатия остаются малоизученными и анализ литературы показал, что их исследованию посвящены единичные работы (Luther et al., 1974; Voloschin et al., 1998) В связи с этим целью данной работы явилось изучение временных параметров стимулов сжатия наносимых ребенком на сосок и ареолу молочной железы матери во время всего времени кормления.

Методика исследования

Исследования были проведены на 6 парах мать и дитя. Родильницы были в возрасте от 21 до 28 лет, все первородящие, 4 – 6 дня лактации. Беременность у них закончилась спонтанными родами при доношенном сроке беременности. Обследованные новорождённые имели оценку по шкале Апгар 7 - 9 баллов.

Для регистрация сжатия, наносимого ребенком на сосок матери в период кормления была разработана специальная методика. На ареолу и частично на сосок помещалась эластичная трубка с внешним диаметром 2 мм и внутренним диаметром 1,4 мм, выполняющая роль датчика давления. Один конец трубки был закрыт, другой соединялся с жесткой трубкой, которая фиксировалась на коже молочной железы с помощью полосок лейкопластыря. Эластичная и жесткая трубка заполнялись стерильной дистиллированной водой. Данный комплекс трубок был индивидуальным для каждой пары мать и дитя. Открытым концом жесткая трубка одевалась на штуцер датчика, преобразующего механические колебания в электрические сигналы. Ребенок во время кормления дёснами и языком сжимал ареолу и соответственно эластичную трубку, заполненную водой. Поскольку вода не сжимаема, то её движения через систему трубок передавалась на мембрану датчика и деформировала её, вследствие чего возникал электрический сигнал, который усиливался и подавался на электронный самописец Н – 338 , где фиксировался на бумажной ленте.

Результаты исследований и их обсуждение

Наблюдения за ребенком, выводящим молоко из молочной железы, на ареолу и сосок которой помещалась эластичная трубка для регистрации положительного давления, обнаружили, что длительность периода кормления в экспериментальных условиях совпадает со временем кормления в обычных условиях. Важно также отметить, что ни один ребенок во время проведения процедуры не отказывался брать грудь с датчиком. Кроме того все пациентки не испытывали каких-либо неприятных ощущений во время всего процесса кормления с датчиком, расположенным на соске и ареоле молочной железы.

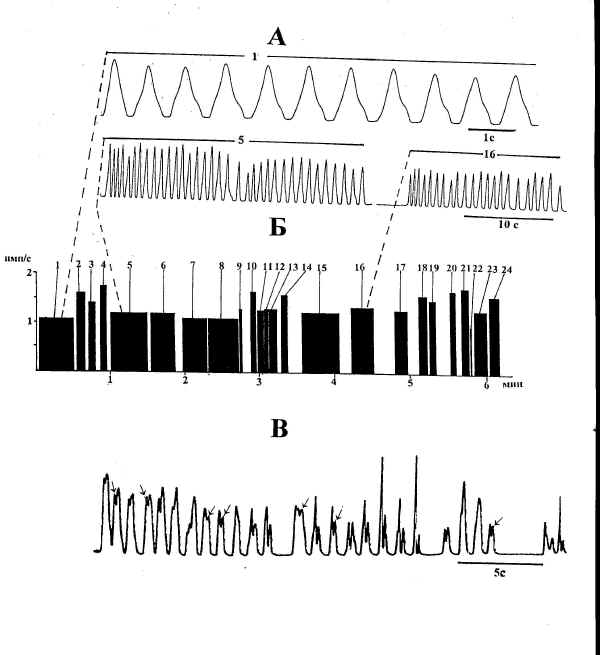

Анализ осциллограмм показал, что при кормлении ребенок воздействует на ареолу и сосок молочной железы периодами, имеющими различную длительность (рис.1 А, Б). Тактильные сжимающие воздействия, входящие в период на осциллограммах представляют собой пики, варьирующие по амплитуде и длительности (рис.1 А). На рис.1 Б. в уменьшенном масштабе времени представлено графическое изображение последовательности 24 периодов тактильных стимулов за время всей процедуры кормления одного из детей. Длина заштрихованных прямоугольников по горизонтали соответствует времени действия стимулов сжатия (периода) на ареолу и сосок молочной железы, а по вертикали – средней частоте пиков в периоде. Отметим, что во всех случаях время периодов действия стимулов сжатия превышает время паузы в первые 4-5 мин. кормления. В дальнейшем длительность периодов действия стимулов сжатия становятся короче, а паузы длиннее. Пауза учитывалась в том случае, если она превышала время между двумя тактильными воздействиями, равное 1,3 сек. (Drewett, Woolridge,1979).

Рис.1 Динамика стимулов сжатия,

создаваемых ротовым аппаратом ребёнка за весь

период кормления.

А. Осциллограммы

стимулов сжатия при скорости движения ленты 25 мм

/с ( 1 ) и 5 мм/с ( 5, 16). Цифрами и линией сверху

обозначено длительность и номер периода

кормления соответствующий периоду на Б . 1 –

часть начального периода , 5 и 16 полная

длительность периодов. Калибровка времени 1 с (

для 1 )и 10 с ( для 5, 16 ).

Рис.1 Динамика стимулов сжатия,

создаваемых ротовым аппаратом ребёнка за весь

период кормления.

А. Осциллограммы

стимулов сжатия при скорости движения ленты 25 мм

/с ( 1 ) и 5 мм/с ( 5, 16). Цифрами и линией сверху

обозначено длительность и номер периода

кормления соответствующий периоду на Б . 1 –

часть начального периода , 5 и 16 полная

длительность периодов. Калибровка времени 1 с (

для 1 )и 10 с ( для 5, 16 ).

Б. Графическое изображение динамики стимулов положительного давления. Столбиками обозначены периоды воздействия стимулов сжатия на ареолу молочной железы. По оси ординат – средняя частота стимулов в периоде, по оси абсцисс длительность периода. Цифрами сверху обозначены номера периодов.

В. Осциллограммы стимулов положительного давления с низкоамплитудными быстрыми колебаниями ( отмечено стрелками ). Калибровка времени 5 с.

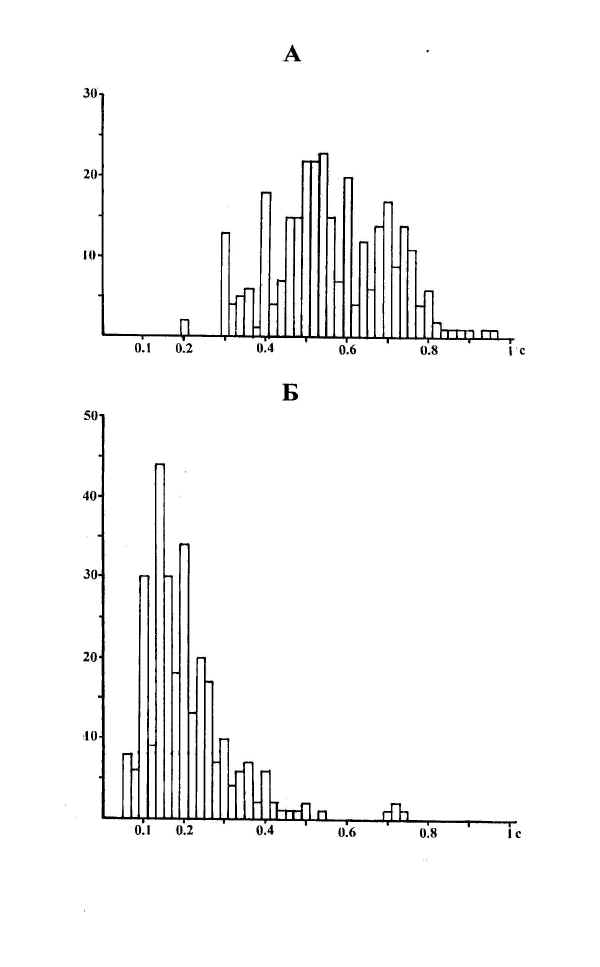

Вычисление частоты пиков в периодах показало, что она не постоянна и варьирует от 0,9 имп/сек до 1,7 имп/сек.. Как правило, средняя частота пиков сжатия в более длительных периодах меньше чем в коротких (рис.1 Б). Средняя частота пиков сжатия у исследуемых детей за все время кормления была в пределах 0,9 ± 0,3 ? 1,1± 0,1имп/сек., что совпадает со средней частотой вакуумных стимулов , создаваемых в ротовой полости у детей во время кормления (Prieto et al.,1996) На рис.1 А. представлена частично или полностью динамика пиков сжатия при скорости записи 25 мм/сек. (рис.1 А ,1 а) и 5 мм/сек. (рис.1 А,5,16), некоторых периодов выведения молока. Можно заметить, что имеется тенденция к снижению амплитуды пиков сжатия в более поздних периодах. Кроме того, чаще всего, частота пиков была наивысшая в начале периода. По-видимому, эти амплитудно-временные изменения связаны с одной стороны с насыщением ребёнка, а с другой – усталостью мышц ротового аппарата ребёнка, поскольку процесс выведения молока из железы матери является весьма трудоёмким. Осциллограмма стимулов сжатия представляет собой серию треугольников (рис.1А,1), среди которых можно выделить два типа. У наиболее часто встречающегося типа амплитуда сжатия в начале увеличивается сравнительно медленно, а затем скорость ее повышается. При снижении величины сжатия, наоборот, скорость сначала высокая, но в дальнейшем она уменьшается. Для второго типа характерно более равномерное нарастание и спад амплитуды сжатия. Иногда на восходящей и нисходящей частях стимулов сжатия регистрировались небольшие быстрые колебания частотой 3 – 6 имп/с (рис.1В) Подобные колебания были зарегистрированы ранее Волошиным с сотр. (Voloschin et al., 1998). Предполагается, что быстрые колебания возникают в результате перистальтического движения языка ребенка. Быстрые механические колебания могут усиливать адекватное раздражение механорецепторов соска и ареолы, способствуя тем самым более эффективному формированию рефлексов секреции и выведения молока.Стимулы сжатия не имеют плато, то есть постоянного максимального уровня и практически сразу после достижения наивысшего значения начинают снижаться. Измерение длительности стимулов сжатия и времени отдыха (межстимульный интервал) в периоде обнаружило, что в подавляющем числе случаев суммарное время сжатия превышало суммарную длительность межстимульных интервалов. В пользу данного положения свидетельствуют и гистограммы длительностей стимулов сжатия (рис.2.А) и длительностей интервалов между ними (рис.2.Б), построенных на основании данных за все время кормления ребенка. Из гистограммы (рис.2.А) следует, что длительность стимулов сжатия варьирует в сравнительно широких пределах от 0,3 сек. до 0,8 сек. Наиболее часто за время кормления встречаются стимулы длительностью 0,45-0,75 с. В тоже время гистограмма распределения длительностей интервалов между стимулами сжатия (рис.2.Б) сдвинута влево относительно гистограммы длительностей стимулов и область наиболее часто встречающихся значений находится в пределах 0,1-0,25 с. Для данного опыта мы подсчитали общую длительность воздействий стимулов сжатия на ареолу молочной железы и общую длительность межимпульсных интервалов (время отдыха) за все время кормления ребенка. В соответствии со значениями гистограмм общая длительность механического воздействия для данного случая составила 171,7 с.=2,86 мин., а межимпульсных интервалов (время отдыха) 58,74 с.=0,98 мин. То есть механическое раздражение почти в 3 раза превышало время отдыха в периодах. Вместе с тем, измерив общее время пауз между периодами раздражения, которое оказалось 116,88 с.=1,95 мин., и, сложив его с общим временем межстимульных интервалов, мы получили длительность равную 175,28 с.=2,9 мин.

Рис.2 Частота распределения длительности

импульсов сжатия ( А ) и межстимульных

интервалов ( Б ) за весь период кормления. По

оси ординат количество стимулов ( А ) и

межстимульных интервалов ( Б ), по оси абсцисс

время для обеих гистограмм в секундах

Таким образом, время, в

течение которого ареола подвергалась

механическому раздражению, незначительно

отличалось от времени, когда раздражение

отсутствовало и их соотношение примерно равно 1:1.

Такие же соотношения были обнаружены и у других

детей. Здесь следует отметить, что сходные

временные соотношения существуют, по-видимому, и

для стимулов вакуума, их межстимульных

интервалов и времени пауз, создаваемых ребенком

в периодах, а также за все время кормления. На это

указывают прямо или косвенно данные ряда авторов

(Drewett,Woollridge,1979; Woollridge et al.,1982; Prieto et al.,1996). Напомним,

что вакуумные и сжимающие стимулы одновременно

действуют на сосок и ареолу. Однако, в

большинстве случаев каких-либо болезненных

ощущений соска и ареолы за время кормления не

отмечаются , поскольку недостаточное время

отдыха в периоде по сравнению со временем

воздействия ротового аппарата ребёнка

по-видимому компенсируется за счёт времени пауз

между периодами. Вместе с тем в случае, если

ребёнок сильно голоден или же молочная железа

тугая для выведения молока, интенсивное

непрерывное воздействие на сосок и ареолу с

большой частотой в течении длительного времени

может вызвать нарушение кровоснабжения в этой

области железы и болезненные ощущения у женщин.

Литература:

Рис.2 Частота распределения длительности

импульсов сжатия ( А ) и межстимульных

интервалов ( Б ) за весь период кормления. По

оси ординат количество стимулов ( А ) и

межстимульных интервалов ( Б ), по оси абсцисс

время для обеих гистограмм в секундах

Таким образом, время, в

течение которого ареола подвергалась

механическому раздражению, незначительно

отличалось от времени, когда раздражение

отсутствовало и их соотношение примерно равно 1:1.

Такие же соотношения были обнаружены и у других

детей. Здесь следует отметить, что сходные

временные соотношения существуют, по-видимому, и

для стимулов вакуума, их межстимульных

интервалов и времени пауз, создаваемых ребенком

в периодах, а также за все время кормления. На это

указывают прямо или косвенно данные ряда авторов

(Drewett,Woollridge,1979; Woollridge et al.,1982; Prieto et al.,1996). Напомним,

что вакуумные и сжимающие стимулы одновременно

действуют на сосок и ареолу. Однако, в

большинстве случаев каких-либо болезненных

ощущений соска и ареолы за время кормления не

отмечаются , поскольку недостаточное время

отдыха в периоде по сравнению со временем

воздействия ротового аппарата ребёнка

по-видимому компенсируется за счёт времени пауз

между периодами. Вместе с тем в случае, если

ребёнок сильно голоден или же молочная железа

тугая для выведения молока, интенсивное

непрерывное воздействие на сосок и ареолу с

большой частотой в течении длительного времени

может вызвать нарушение кровоснабжения в этой

области железы и болезненные ощущения у женщин.

Литература:

| ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА |